GPX-Tracks

Historie und Anwendung der GPS-Trackaufzeichnung (25 Jahre private Nutzung mit Präzision)

veröff. 07/2025

Nachdem die künstliche GPS-Ungenauigkeit vor 25 Jahren aufgehoben wurde, nahm die Aufzeichnung zurückgelegter Strecken im privaten Bereich rasant Fahrt auf. Ursprünglich hauptsächlich zur Orientierung und zur Rückkehr zum Start genutzt, fanden GPS-Tracks bald vielfältigere Anwendungen, etwa für Trainingsanalysen, Profilvisualisierungen, den Austausch von Touren und später auch für das Live Tracking.

Meilensteine | Varianten | Software | Hardware | Smartphone | Heatmaps | Links |

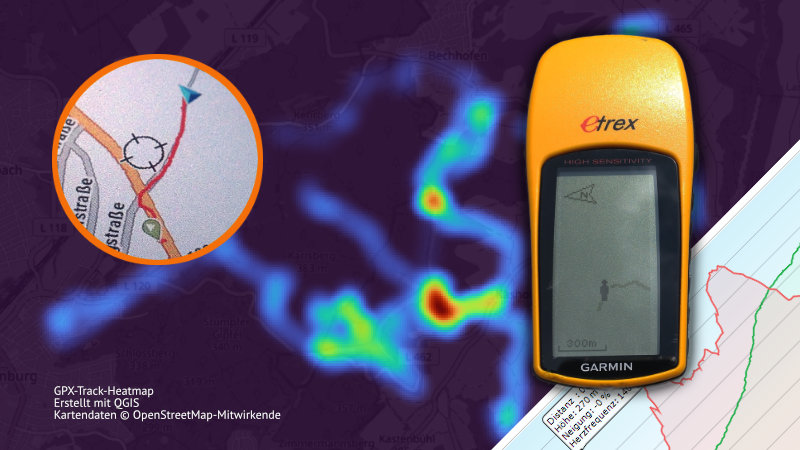

(Form/Display/Software stammt aus dem Jahr 1999, zu sehen ist der eTrex High Sensivity, ein Hardware Update aus dem Jahr 2006)

Meilensteine

- Abschaltung künstliche Ungenauigkeit (2. Mai 2000):

Die präzise Positionsbestimmung durch Navstar GPS revolutionierte ab dem Jahr 2000 auch die zivile Welt, als die künstliche Ungenauigkeit ("Selective Availability") für private Nutzer durch die letzte Amtshandlung von US-Präsident Bill Clinton aufgehoben wurde. Was für das Militär (und Landwirtschaft) bereits Standard war – die detaillierte Trackaufzeichnung von Bewegungen –, wurde nun auch für Outdoor-Abenteurer und Sportler mit hoher Genauigkeit nutzbar. - Trackback (ab ca. 2000):

Der Begriff „TrackBack®“ stammt ursprünglich vom Hersteller Garmin und wurde erstmals mit dem Garmin eTrex im Jahr 2000 eingeführt. Heute wird er jedoch häufig auch allgemein für die Rücknavigation über aufgezeichnete GPS-Tracks verwendet. Trackback ermöglicht es, den zurückgelegten Weg auf dem GPS-Gerät zurückzuverfolgen. Diese Funktion erhöht die Sicherheit bei Outdoor-Aktivitäten – etwa bei aufkommendem Nebel, Orientierungsverlust oder in unübersichtlichem Gelände – und hilft dabei, auf dem gleichen Weg sicher zum Startpunkt zurückzufinden. - Reisecomputer (ab ca. 2000):

Bereits die ersten eTrex-Handgeräte ließen sich als einfache Reisecomputer nutzen. Anhand der Trackaufzeichnung konnten Tageskilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit und zurückgelegte Höhenmeter ermittelt werden. - Tour-Visualisierung (ab ca. 2000):

Bereits in den späten 1990er Jahren wurde PC-Kartensoftware wie Garmin MapSource genutzt, trotz damals noch ungenauer Trackaufzeichnung. In den frühen 2000ern folgte mit Tools wie dem MagicMaps Tour Explorer die detaillierte Visualisierung von Outdoor-Touren auf topografischen Karten – lange vor heutigen Online-Tourenplattformen. - Training & Sport (ab ca. 2002)

Besonders im Bereich Training & Sport nahm die Nutzung rapide zu. Hier ermöglichten GPS-fähige Rad- und Laufcomputer sowie Pulsuhren (wie die Garmin Edge- oder Forerunner-Serien) detaillierte Leistungsanalysen von Strecke, Geschwindigkeit, Puls und Höhenprofil. - SiRFstar III‑Chip (Garmins ab ca. 2006)

Ganz klarer Quantensprung bei der GPS-Positionsermittlung. Der SiRFstar III‑Chip brachte ab 2004 schnellen und präzisen GPS-Empfang auch bei schlechtem Signal. Garmin setzte ihn in Geräten wie dem eTrex Vista HCx und dem GPSMAP 60CSx ein – vor allem letzter ein Präzisions-Klassiker. - GPX-Datenformat (ab 2004)

GPX (GPS Exchange Format) wurde von der US-amerikanischen Firma TopoGrafix in der Version 1.1 veröffentlicht. Heute ist GPX das Standard-Austauschformat für GPS-Software und -Geräte. - Teilen & Tourenportale (ab ca. 2005):

In der zweiten Hälfte der 2000er Jahre etablierten sich zudem spezielle Tourenportale wie Wikiloc, GPSies und später Komoot, die den Nutzern den Upload und den Austausch ihrer aufgezeichneten Tracks ermöglichten und so das Teilen von Erlebnissen erheblich förderten. - Smartphones, Live-Tracking (ab ca. 2007):

Die Erfindung des iPhones und der Aufstieg von Smartphones revolutionierten ab ca. 2007 auch das Live-Tracking: Durch GPS-Handys und mobiles Internet wurde es möglich, den eigenen Standort in Echtzeit zu teilen, was die Sicherheit und Nachverfolgung von Touren erheblich verbesserte und neue Möglichkeiten eröffnete. - GLONASS (ab ca. 2012)

Garmin begann ab 2012, das US-amerikanische NAVSTAR GPS mit dem russischen GLONASS in seinen Geräten zu kombinieren. Zu den ersten Modellen mit dieser Funktion gehörten der Oregon 600 und das GPSMAP 64. Heute sind GPS und GLONASS bei Garmin-Geräten ebenso wie bei den meisten Smartphones Standard. - Multiband-GNSS (ab ca. 2020)

Multiband-GNSS nutzt mehrere Frequenzen pro Satellitensystem und bietet dadurch deutlich höhere Genauigkeit (bis ~1 m) und Zuverlässigkeit. Es reduziert Störungen wie Ionosphärenfehler und erkennt reflektierte Signale besser, was vor allem in Städten, Wäldern oder Gebirgen zu stabilerer Navigation führt. Garmin GPSMAP 65 und 66sr erschienen Ende 2020, einzelne Smartphones mit GNSS schon 2018.

Varianten der Trackaufzeichnung

Der GPS-Empfänger zeichnet in bestimmten Abständen die Koordinaten sowie die Höhe und Uhrzeit der aktuellen Position auf. Daraus ergibt sich die Spur bzw. der Bewegungsverlauf. Garmin-Outdoor-Geräte (z.B. eTrex, GPSmap, Dakota) sowie einige GPS-Logger und Smartphone-Apps erfassen die Koordinaten entweder in zeitlichen Intervallen (z.B. alle 5 Sekunden) oder nach einer bestimmten Distanz (z.B. alle 10 Meter). Zusätzlich gibt es die Einstellung automatisch - dabei entscheidet das Gerät selbst, wann ein Punkt gesetzt wird. Diese automatische Aufzeichnung kann je nach Bedarf auf häufig, normal oder selten eingestellt werden und beeinflusst damit die Detailgenauigkeit der Aufzeichnung. Komplexe GPS-Apps wie 'Locus Map 4' bieten die Möglichkeit, die Aufnahmebedingungen Zeit und Distanz zu kombinieren. Dabei kann eingestellt werden, ob beide Bedingungen gleichzeitig (und) oder eine von beiden (oder) erfüllt sein muss, damit ein Punkt aufgezeichnet wird.

Zeitbasiert (Sekundentakt)

Die App speichert alle X-Sekunden einen Punkt - egal, ob du dich bewegst oder stehst. Bei

Garmin-Geräten, in Locus Map 4 sowie in der GPS-Logger-App ist ein Aufzeichnungsintervall von bis zu 1

Sekunde möglich.

Vorteil: Aufenthalte an bestimmten Orten (z.B. Infotafeln, Gebäuden,

Ausstellungsbereichen) werden sichtbar – ideal zur Analyse von Verweildauern und Interessen in einer

Heatmap.

Zudem lässt sich der Speicherbedarf bzw. die Anzahl der aufgezeichneten Punkte gut kalkulieren, da die

Intervalle fest definiert sind.

Nachteil: Bei längerem Stillstand entstehen viele Datenpunkte ohne Ortsveränderung, was

zu einer künstlich hohen Punktdichte führt und die Heatmap überbetonen kann.

Distanzbasiert (Meterabstand)

Ein neuer Punkt wird nur gespeichert, wenn du dich mindestens X-Meter bewegt hast. Ein Distanzfilter

unter 10 m ist aufgrund der GPS-Ungenauigkeit entweder nicht sinnvoll oder gar nicht einstellbar.

Theoretisch wäre diese Einstellung zwar besser geeignet, um etwa ein Höhenprofil exakt entlang der

Strecke zu exakt zu plotten, doch die GPS-Abweichungen machen diesen Vorteil zunichte.

Vorteil: eignet sich gut zur Erfassung reiner Bewegungsrouten - ideal, wenn nur Wege

und keine Aufenthaltsorte relevant sind.

Nachteil: Längere Aufenthalte oder Stopps (z.B. vor Exponaten) werden nicht erfasst und

sind auf der Heatmap nicht sichtbar.

Automatisch (geräteabhängige Logik)

Die App oder das Gerät entscheidet selbst, wann ein Punkt gespeichert wird - abhängig von Bewegung,

Richtung, Geschwindigkeit u.a.

Vorteil: Sehr effizient - erzeugt meist eine kompakte GPX-Datei mit sinnvollen Punkten,

ohne Speicher oder Akku unnötig zu belasten. Für einfache Routenaufzeichnung oft ausreichend.

Nachteil: Nicht transparent steuerbar - Aufenthalte oder feine Bewegungsmuster (z.B.

Verweildauer an bestimmten Stellen) können unvollständig oder gar nicht erfasst werden.

Für präzise Heatmaps oder Besuchsanalysen weniger geeignet.

Software zur Trackanalyse

GPXSee

GPXSee ist ein leichtes, plattformübergreifendes Open-Source-Tool zur Analyse von GPS-Daten. Es unterstützt u.a. das direkte Öffnen von GPX- und FIT-Dateien, ermöglicht den Vergleich mehrerer Tracks und bietet eine übersichtliche Auswertung von Höhe, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Zeit und Distanz. Eine Bearbeitung der Tracks ist nicht möglich.

Logfile / Track-Analyse Software

Garmin BaseCamp

Basecamp ermöglicht die Darstellung aufgezeichneter oder importierter Tracks auf Karten – inklusive Höhen-, Geschwindigkeits- oder Pulsprofilen. Der Vergleich mehrerer Tracks ist jedoch nicht vorgesehen.

Garmin Connect

Vor allem in Kombination mit Edge-Radcomputern und Multisportuhren wie der Garmin Fenix wird die Online-Plattform und App Garmin Connect zur Archivierung aufgezeichneter Aktivitäten genutzt.

QGIS

Als professionelles Geoinformationssystem bietet QGIS umfangreiche Analyse- und Visualisierungsfunktionen. QGIS ist jedoch keine Trainingsanalyse-Software oder Ähnliches, sondern richtet sich vor allem an professionelle GIS-Anwender – etwa zur Erstellung von Heatmaps, zur Analyse von Besucherströmen und für vergleichbare Anwendungen.

Hardware zur Trackaufzeichnung

Tracker vs. Logger

In der Praxis werden die Begriffe GPS-Tracker und GPS-Logger häufig synonym verwendet, obwohl sie unterschiedliche Gerätearten mit verschiedenen Funktionen bezeichnen. Eine genaue Unterscheidung ist insbesondere in professionellen Anwendungen oder bei der Auswahl geeigneter Geräte wichtig.

GPS-Tracker

Ein Tracker ist ein Gerät – entweder ein Smartphone oder ein spezialisiertes Gerät –, das GPS-Positionen nahezu in Echtzeit aufzeichnet und diese Daten über das mobile Internet an einen Server überträgt. Dadurch kann der aktuelle Standort des Geräts bzw. der damit verfolgten Person, des Tiers oder Fahrzeugs live mitverfolgt werden. Tracker benötigen in der Regel eine SIM-Karte und eine aktive Mobilfunkverbindung. Es gibt jedoch auch Geräte wie das Garmin inReach Mini, die das Iridium-Satellitennetz für die Notfallortung nutzen. Alternativ lassen sich auch Smartphones mit GPS-Tracker-Apps wie 'Life360' als Tracker verwenden – sie ermöglichen die Live-Ortung über das Internet, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist.

GPS-Logger

Ein Logger hingegen zeichnet Positionsdaten (z. B. Zeit, Koordinaten, Höhe, Geschwindigkeit) lokal auf – typischerweise auf einem internen Speicher oder einer Speicherkarte. Diese Daten werden erst später manuell über USB, Bluetooth oder eine Speicherkarte ausgelesen. Logger eignen sich ideal für Tourendokumentation, Sportaufzeichnungen oder wissenschaftliche Projekte, bei denen keine Echtzeitübertragung nötig ist.

Smartphone als Live-Tracker oder GPS-Logger

Ein Smartphone eignet sich sowohl als Live-Tracker als auch als GPS-Logger. Mit aktiver mobiler Internetverbindung kann es über Apps wie 'Traccar Client' oder 'OwnTracks' die aktuelle GPS-Position in Echtzeit an einen Server oder Webdienst übertragen. Dadurch wird Live-Tracking möglich – etwa zur Echtzeit-Ortung von Personen oder Fahrzeugen.

Auch ohne SIM-Karte lässt sich ein Smartphone als GPS-Logger nutzen. Mit einer einfachen App wie 'GPS Logger' werden GPS-Tracks lokal (z. B. im GPX-Format) aufgezeichnet – ganz ohne mobile Datenverbindung. Komplexe GPS-Karten-Apps wie Locus Map 4 bieten darüber hinaus Funktionen zur Anzeige, Analyse und Bearbeitung der aufgezeichneten Tracks und Aktivitäten.

GPS-Track-Heatmap

Eine Heatmap ist eine grafische Darstellung, bei der Farbverläufe die Intensität oder Dichte von Werten auf einer Fläche visualisieren. Sie zeigt beispielsweise, welche Bereiche besonders häufig frequentiert werden, wo sich Personen länger aufhalten oder welche Wege bevorzugt genutzt werden.

Eine GPX-Track-Heatmap ist eine spezielle Form der Heatmap, die auf GPS-Daten basiert. Sie visualisiert Bewegungsmuster, z. B. von Besuchern oder Wanderern, anhand aufgezeichneter GPX-Tracks, die mit Smartphone-Apps oder Leihgeräten erfasst wurden. So lässt sich nachvollziehen, wie häufig bestimmte Wege begangen wurden oder welche Bereiche besonders stark genutzt waren.